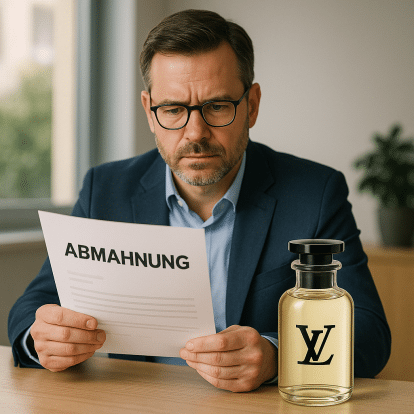

LHR Praxisfall: Miele mahnt Onlinehändler ab – zwischen Lauterkeit und Marktlenkung

Doch in den vergangenen Monaten macht das Unternehmen zunehmend durch eine andere Aktivität auf sich aufmerksam: durch eine Vielzahl von Abmahnungen gegen Onlinehändler, die Miele-Produkte oder passendes Zubehör auf Plattformen wie Amazon oder eBay anbieten.

Die Vorwürfe sind vielfältig. Beanstandet werden angeblich irreführende Preisangaben, fehlerhafte Produktfotos oder sonstige Wettbewerbsverstöße.

Hinter dieser juristischen Fassade zeigt sich jedoch ein Muster, das viele betroffene Händler als strategisch empfinden: Abgemahnt wird häufig dort, wo Händler nicht Teil des selektiven Vertriebssystems sind – also außerhalb der von Miele autorisierten Vertriebskanäle handeln.

Der konkrete Fall: „Statt-Preis“ als Aufhänger

In einem aktuellen Fall erhielt ein Händler eine Abmahnung, weil auf einer Amazon-Angebotsseite ein durchgestrichener „Statt-Preis“ angezeigt wurde, ergänzt durch den Hinweis auf eine Preisreduzierung von fünf oder zehn Prozent. Laut Miele sei diese Darstellung irreführend, weil der „Statt-Preis“ nicht auf einem tatsächlich verlangten früheren Preis beruhe, sondern auf einem rechnerisch ermittelten Durchschnittswert.

Auf den ersten Blick klingt das nach einem klassischen Fall unlauterer Preiswerbung.

Doch wer sich mit der Struktur großer Plattformen auskennt, weiß: Händler haben auf die grafische und inhaltliche Gestaltung ihrer Angebotsseiten kaum Einfluss. Preisfelder, Infoboxen oder Symbolhinweise werden zentral durch Amazon vorgegeben und automatisch generiert.

Das bedeutet: Selbst wenn ein theoretischer Informationsfehler vorläge, könnte der betroffene Händler diesen gar nicht eigenständig korrigieren. Die Abmahnung trifft also nicht denjenigen, der die Darstellung verantwortet, sondern denjenigen, der sie lediglich nutzt – und damit in einem System agiert, das er nicht kontrollieren kann.

Formelle Schwächen und fragwürdige Zielrichtung

Unsere rechtliche Prüfung ergab zudem, dass die Abmahnung nicht nur inhaltlich, sondern auch formell angreifbar ist. Nach § 13 Abs. 2 UWG muss eine Abmahnung den behaupteten Verstoß klar und verständlich beschreiben und die Anspruchsberechtigung des Abmahnenden nachvollziehbar darlegen. Das war nicht der Fall.

Darüber hinaus ging die mitübersandte Unterlassungserklärung über das konkret beanstandete Verhalten hinaus. Solche überdehnten Forderungen gelten nach § 8c UWG regelmäßig als missbräuchlich.

Wettbewerbsrecht als Instrument der Marktsteuerung?

Besonders bemerkenswert ist der größere Kontext: Nach übereinstimmenden Berichten aus der Branche häufen sich Abmahnungen dieser Art. Betroffen sind vor allem Händler, die Produkte außerhalb des autorisierten Miele-Vertriebssystems vertreiben. Die Bandbreite reicht von vermeintlichen Irreführungen über Preis- oder Produktangaben bis hin zu Bildnutzungen und Markennennungen.

Diese Häufung legt die Vermutung nahe, dass die rechtliche Argumentation nicht nur der Lauterkeit dient, sondern zugleich eine vertriebspolitische Funktion erfüllt. Das selektive Vertriebssystem wird damit faktisch über das Wettbewerbsrecht abgesichert. In der Praxis führt dies dazu, dass unabhängige Händler vom Marktplatz gedrängt oder zumindest wirtschaftlich unter Druck gesetzt werden.

Eine solche Zielrichtung ist rechtlich heikel. Denn wo Abmahnungen überwiegend dazu eingesetzt werden, Marktstrukturen zu steuern statt Rechtsverstöße zu beseitigen, kann der Rechtsmissbrauchstatbestand erfüllt sein.

Das Wettbewerbsrecht dient nicht der Durchsetzung vertraglicher Vertriebspolitik, sondern dem Schutz vor unlauteren Handlungen – und dieser Unterschied ist wesentlich.

Fazit

Der Fall Miele zeigt exemplarisch, wie schmal der Grat zwischen legitimer Rechtsdurchsetzung und gezielter Marktlenkung sein kann. Abmahnungen sind ein wirksames und legitimes Mittel zur Verteidigung rechtlicher Interessen – aber sie dürfen nicht zum strategischen Werkzeug werden, um unliebsame Händler auszuschließen oder Marktmechanismen zu kontrollieren.

Für betroffene Onlinehändler gilt daher: Abmahnungen sollten nie ungeprüft akzeptiert werden – insbesondere dann, wenn sie systemische Abläufe betreffen, auf die der Händler selbst keinen Einfluss hat. Eine fundierte rechtliche Einordnung ist in solchen Fällen unerlässlich, um das eigene Risiko zu begrenzen und den Handlungsspielraum zu wahren.