Der Mythos der bösgläubigen Markenanmeldung. Warum der BGH den Anwendungsbereich zu Recht eng hält

Ob in der Abwehr einer Unterlassungsklage, in der Erwiderung auf eine Markenverletzung oder im Löschungsverfahren.

Wenn keine anderen Argumente mehr greifen, heißt es schnell, der Markeninhaber habe die Marke nur angemeldet, um zu schädigen.

Eine gefährliche Strategie

Diese Strategie ist riskant. Sie zielt auf die Delegitimierung eines formell bestehenden Schutzrechts und greift damit tief in das verfassungsrechtlich geschützte Eigentum des Markeninhabers ein (Art. 14 Abs. 1 GG).

Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 24. Juli 2025 (I ZR 100/23, Anlassfall Testarossa/Testa Rossa) verdeutlicht, dass dieser Einwand kein Allzweckinstrument, sondern eine eng auszulegende Ausnahme ist.

Der Ausnahmecharakter der Bösgläubigkeit

Seit der Markenrechtsreform 2020 ist die Bösgläubigkeit ausdrücklich gesetzlich geregelt. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG ist eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn der Anmelder bösgläubig war. Die Norm kodifiziert die frühere richterrechtliche Entwicklung und dient dazu, Sperrmarken, Blockademarken oder Erpressungsmarken zu verhindern.

Die Hürden bleiben hoch:

- Bösgläubigkeit verlangt eine Schädigungsabsicht.

- Die Schädigungsabsicht muss das tragende Motiv der Anmeldung sein.

- Bloße Kenntnis einer älteren Marke oder normale Wettbewerbsabsicht genügt nicht.

Maßgeblich ist ein objektiv rechtsmissbräuchliches Verhalten in Verbindung mit einer subjektiven Schädigungsintention. Nicht jedes unfaire Verhalten erfüllt diesen Maßstab. Entscheidend ist die gezielte Behinderung eines Dritten.

Die Entscheidung Testa Rossa als Anlassfall

Im Anlassfall wurde geltend gemacht, die Anmeldung der Marke Testa Rossa verletze die Rechte an der bekannten Marke Testarossa. Der Anmelder habe die Bezeichnung nur gewählt, um von der Bekanntheit zu profitieren. Der BGH hat klargestellt, dass eine bloße Anlehnung oder Ähnlichkeit auch bei bekannten Zeichen keine Bösgläubigkeit begründet.

Prüffragen sind:

- Liegt eine ernsthafte Benutzungsabsicht für eigene Waren oder Dienstleistungen vor.

- War das Ziel der Anmeldung, den Inhaber einer älteren Marke zu behindern oder zu schädigen.

Kann der Anmelder eine eigene kommerzielle Nutzung plausibel darlegen, spricht dies gegen Bösgläubigkeit. Fehlt es an belastbaren Indizien für eine gezielte Schädigung, bleibt das Schutzrecht bestehen.

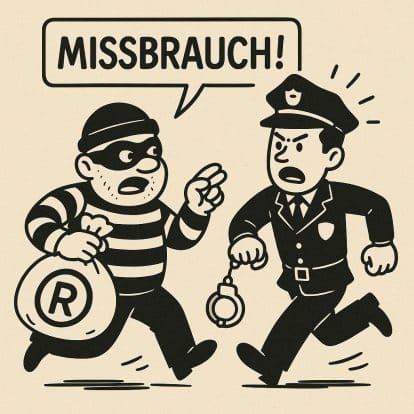

Missbrauchspotenzial des Bösgläubigkeitseinwands

In der Praxis wird der Vorwurf der Bösgläubigkeit häufig prozesstaktisch eingesetzt. Typische Konstellationen sind die Verteidigung gegen Unterlassungsansprüche mit dem Argument, die Marke sei nur zur Abmahnung angemeldet worden.

Weiter verbreitet sind Löschungsanträge, wenn die materiellen Schutzrechtsargumente nicht greifen, sowie Verweise in wettbewerbsrechtlichen Auseinandersetzungen, um markenmäßige Nutzung nachträglich zu relativieren.

Dieses Vorgehen birgt systemische Risiken. Der Einwand soll Rechtsmissbrauch verhindern. Er darf nicht selbst zum Instrument des Rechtsmissbrauchs werden. Ein inflationärer Einsatz schwächt die Rechtssicherheit des Markensystems und untergräbt das Vertrauen in den Bestand eingetragener Marken.

Grundrechtlicher Kontext: Markenrecht als Eigentum

Das Markenrecht verleiht ein ausschließliches Nutzungsrecht (§ 4 Nr. 1 MarkenG). Dieses fällt in den Schutzbereich des Art. 14 GG. Jede Löschung oder Entwertung eines bestehenden Markenrechts stellt einen Eingriff in das Eigentum dar und bedarf einer strengen Rechtfertigung.

Die Annahme von Bösgläubigkeit ist nur dann verhältnismäßig, wenn objektiv rechtsmissbräuchliches Verhalten vorliegt und die subjektive Schädigungsabsicht belegt ist. Ein bloßes Mitnutzen von Assoziationen bekannter Marken mag wettbewerblich problematisch erscheinen. Für den Entzug eines Schutzrechts reicht das nicht aus.

Rechtspolitische Einordnung: Zurückhaltung sichert Systemstabilität

Die enge Auslegung des BGH stärkt die dogmatische Integrität des Markenschutzes. Markenrechte dürfen nicht über eine großzügige Bösgläubigkeitskonstruktion delegitimiert werden. Die Beweislast für Bösgläubigkeit liegt beim Angreifer. Maßstab ist eine strenge, objektive Gesamtabwägung aller Umstände.

Ökonomisch ist diese Linie sachgerecht. Planungssicherheit für Investitionen, Lizenzmodelle und Portfoliostrategien setzt Vertrauen in die Bestandskraft eingetragener Marken voraus.

Praxisleitlinien für Angreifer und Verteidiger

- Angreifer sollten aussagekräftige Indizien zusammentragen. Beispiele sind systematische Mehrfachanmeldungen ohne Benutzungskonzept, gezielte Sperrstrategien gegenüber Wettbewerbern, Forderungen auf Freigabe gegen Entgelt ohne Nutzungsabsicht.

- Verteidiger sollten ein klares Nutzungskonzept dokumentieren. Dazu gehören Businesspläne, Produktentwicklungen, Lizenzierungsabsichten und frühzeitige Benutzungsnachweise.

- Gerichte prüfen die Gesamtschau der Umstände. Einzelaspekte wie Bekanntheit des älteren Zeichens oder subjektive Sympathien sind nicht ausschlaggebend. Entscheidend ist, ob die Marke als Kennzeichen oder als Druckmittel eingesetzt wird.

Fazit: Bösgläubigkeit bleibt die Ausnahme

Der Einwand der bösgläubigen Markenanmeldung ist kein schnelles Gegenmittel gegen unliebsame Markenrechte. Er ist ein eng begrenztes Ausnahmeinstitut mit hohen materiellrechtlichen Anforderungen. Wer ihn erhebt, trägt die volle Darlegungs- und Beweislast für eine gezielte Schädigungsabsicht.

Das Markenrecht schützt legitimes Eigentum. Empfindlichkeiten oder geschäftliche Antipathien genügen nicht.

LHR-Kommentar

In der Beratungspraxis zeigt sich, dass der Bösgläubigkeitseinwand häufig als letztes Verteidigungsargument bemüht wird, wenn die materiellen Fragen bereits entschieden sind. Die aktuelle BGH-Linie wahrt das notwendige Gleichgewicht. Missbrauch wird sanktioniert. Zugleich bleibt der Bestandsschutz redlich angemeldeter Marken gewahrt.

LHR berät Markeninhaber und betroffene Unternehmen in Verfahren, in denen der Bösgläubigkeitseinwand erhoben oder abgewehrt wird. Ziel ist eine belastbare Strategie auf Basis dokumentierter Nutzungskonzepte und einer stringenten Beweisführung.