Ein Beispiel aus dem Gesundheitsbereich

Ein Patient sucht bei Google nach „Migräne-Therapie“. Statt einer Linkliste mit Fachartikeln, Praxisseiten oder klinischen Studien erscheint eine prominent platzierte KI-Übersicht. Diese hebt ein experimentelles Verfahren als „gängige Behandlungsmethode“ hervor, obwohl es weder medizinisch anerkannt noch weit verbreitet ist.

Die Folge: Etablierte Ärzte und Kliniken, die seriöse Verfahren anbieten, werden in den Hintergrund gedrängt. Patienten hingegen könnten sich auf diese unzutreffende Darstellung verlassen – mit Risiken für ihre Gesundheit und das Vertrauen in die ärztliche Beratung.

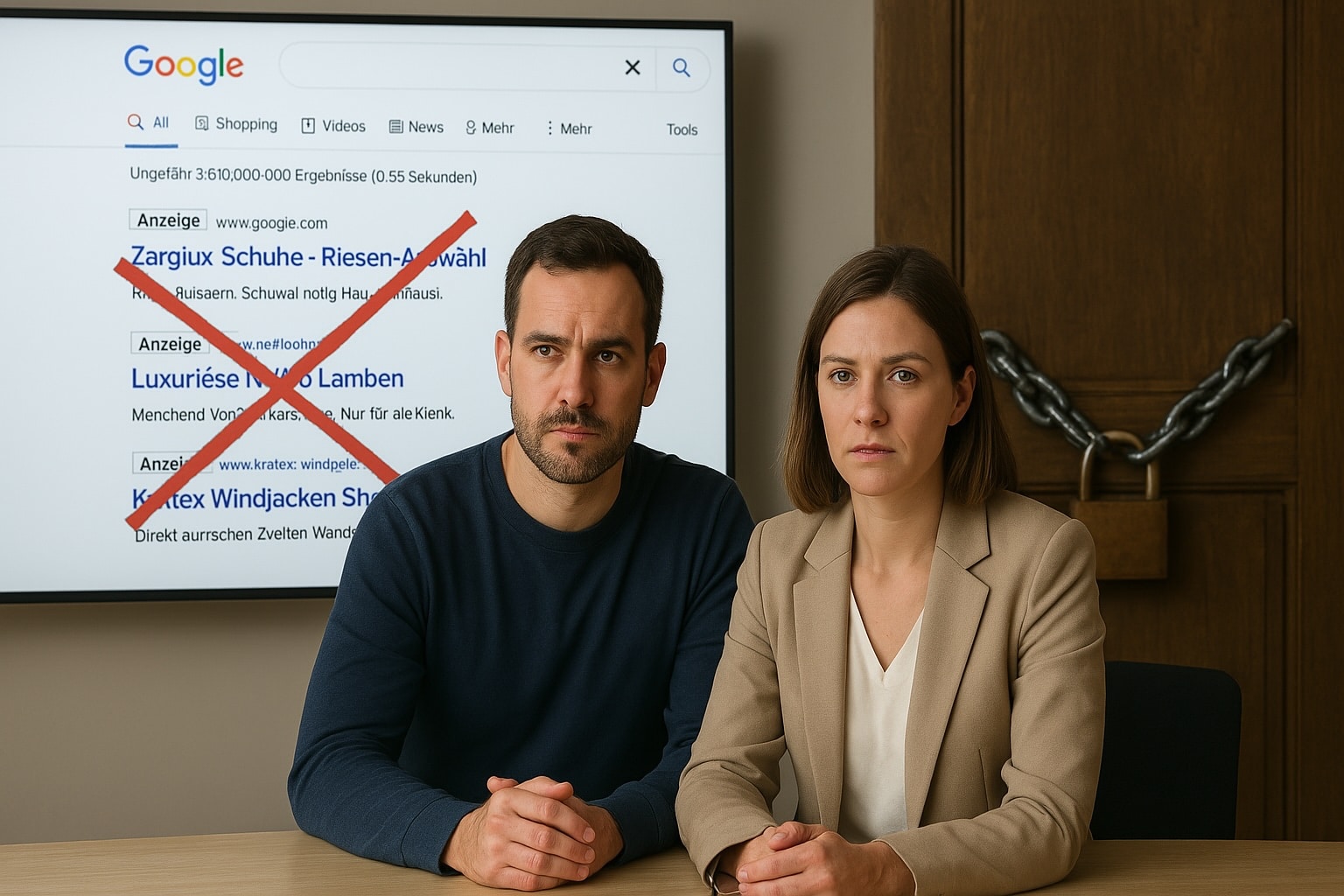

Das Zero-Click-Phänomen

Besonders kritisch ist das sogenannte Zero-Click-Phänomen. Viele Nutzer klicken keine weiterführenden Links mehr an, weil sie die KI-Antwort für ausreichend halten.

Damit verändert sich die Rolle von Google grundlegend: von der neutralen Suchmaschine, die Dritte auffindbar macht, hin zu einem Anbieter eigener Inhalte, die als verlässliche Information wahrgenommen werden – ohne dass diese überprüft wurden.

Rechtliche Würdigung

- Kartellrechtliche Dimension (§§ 18, 19 GWB): Google ist nach Feststellungen des Bundeskartellamts und der EU-Kommission marktbeherrschend. Wenn eigene KI-generierte Inhalte die Sichtbarkeit von Wettbewerbern verdrängen, kann dies eine unbillige Behinderung darstellen. Besonders gefährlich ist, dass dadurch faktisch der Marktzugang für ganze Branchen beschränkt wird.

- Wettbewerbsrechtliche Aspekte (UWG): Werden durch die KI-Übersicht falsche oder irreführende Tatsachen verbreitet, können betroffene Unternehmen Ansprüche auf Unterlassung oder Richtigstellung geltend machen. Das gilt insbesondere dann, wenn gesundheits- oder berufsbezogene Angaben geeignet sind, das Verhalten von Verbrauchern zu beeinflussen.

- Digital Markets Act (DMA, Art. 6 Abs. 5): Als Gatekeeper darf Google seine eigenen Inhalte nicht bevorzugen. Indem KI-Übersichten visuell hervorgehoben und vor allen anderen Ergebnissen platziert werden, drängen sie externe Anbieter zurück. Die Grenze zur verbotenen Selbstbevorzugung ist damit schnell erreicht.

- Haftungsfragen: Auch wenn Google argumentiert, es handele sich um „technisch generierte Inhalte“, stellt sich die Frage, ob solche Texte als eigene Äußerungen der Plattform zu bewerten sind. Die Parallelen zu Autocomplete- oder Snippet-Fällen legen nahe, dass eine Zurechnung durchaus möglich ist.

Mögliche Rechtsfolgen und Ansprüche

- Unterlassungsansprüche nach § 33 GWB: gegen den Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung.

- Ansprüche auf Beseitigung und Schadensersatz: wenn nachweisbar ein wirtschaftlicher Schaden durch Fehlinformationen oder Klickverluste entsteht.

- Ansprüche nach dem UWG: bei irreführenden oder unzutreffenden Aussagen in der KI-Übersicht.

- Durchsetzung von DMA-Vorgaben: insbesondere Transparenz- und Fairnesspflichten im Ranking.

Damit ist ein ganzes Bündel an zivilrechtlichen und kartellrechtlichen Instrumenten vorhanden, um sich gegen die Marktmacht von Google zu wehren.

Breite Betroffenheit

Die Auswirkungen betreffen nicht nur Ärzte. Auch Anwälte, Architekten, Finanzberater und andere freie Berufe sind potenziell betroffen.

Wer darauf angewiesen ist, im Netz korrekt dargestellt und auffindbar zu sein, läuft Gefahr, durch KI-generierte Fehlinterpretationen unsichtbar oder verfälscht wahrgenommen zu werden.

Praktische Handlungsoptionen

- Frühzeitiges Monitoring: Regelmäßige Kontrolle der eigenen Sichtbarkeit in Suchmaschinen.

- Rechtliche Intervention: Abmahnungen und einstweilige Verfügungen gegen falsche Darstellungen.

- Beschwerdeverfahren: Nutzung der DMA-Mechanismen gegenüber Gatekeepern.

- Kommunikation: Klare Aufklärung in eigenen Kanälen, um Vertrauen zurückzugewinnen.

Fazit

Die KI-Übersichten von Google markieren einen Wendepunkt: Sie erleichtern zwar den Zugang zu Information, verschieben aber auch die Machtbalance im Netz erheblich. Falschinformationen können sich so schnell und nachhaltig verbreiten, dass ganze Branchen darunter leiden.

Für betroffene Unternehmen gilt: Sie sind nicht schutzlos. Mit einem Mix aus kartellrechtlichen, wettbewerbsrechtlichen und kommunikativen Maßnahmen lassen sich Gegenstrategien entwickeln. Entscheidend ist, rechtzeitig aktiv zu werden, bevor sich Fehlvorstellungen in den Köpfen der Nutzer verfestigen.